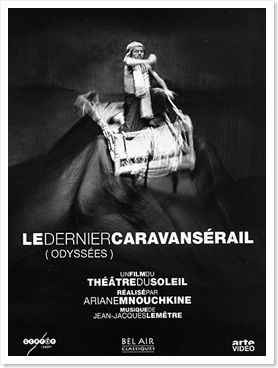

最後的驛站 -- 奧德塞

Quand arriveront-ils ? 他們幾時能抵達?

(...接上文)

隔年在巴黎北郊波比尼市(Bobigny)舉辦的戲劇電影節(17ème festival Théâtres au Cinéma),以莫努虛金為主題之一,放映了近20部陽光劇團及相關的電影或紀錄片。電影節的閉幕片是《最後的驛站(奧德塞)》影片的世界首映,莫努虛金本人、影片工作人員、部分演員均到席參加。很可惜,影片後期製作並未趕得上影展,我們只看了約1/3的影片成品,還好,出席的莫努虛金除對觀眾深感歉意,也讓出了長長的時間與觀眾對談。

其中觀眾反應最熱烈的疑問是,為什麼在影片中,台車的移動全部消失?這些發問的觀眾,至少都看過一次完整版的《奧德塞》,有人還看過2、3次。他們跟我一樣,無法忘懷在劇場中感受到的強大「動能」,看這個以寫實角度出發的「電視通俗劇」版《奧德塞》...,失落感很重。

儘管觀眾接二連三的質疑,但莫努虛金還是全力支持電影版導演的決定,後來她的文字解釋:「...既然是電影,那就不能只是簡單的現場紀錄,而是去實現另一場全新的藝術冒險...」。我只能善意的猜想,這個全新的藝術冒險,大概是要獻給那些,從沒有機會走進劇場,與世界的聯繫全靠電視螢幕的普羅大眾們吧?

《最後的驛站(奧德塞)》與《浮生若夢》是同一系列的劇場形式試驗,其實這種「舞台上的舞台」,莎士比亞的「戲中戲」是箇中好手。他借了一個小舞台,以另一個滑稽流浪戲班的插科演出,來表現正在上演戲班,透過意在言外的格式,推展將要發生的關鍵劇情。觀眾之所以被逗得哈哈大笑,或者心驚膽跳,是因為他們自動疏離出這個流浪戲班,有默契地同意,他們只是在戲中演戲,真實劇情是在假戲後頭。對了!莎翁一箭雙鵰,提醒讓觀眾不要忘記,真實劇情永遠存在走出劇場之後。

4百年後莫努虛金搞的是「戲中戲」進化版,她把這個小舞台,同時置放於擬真與疏離,觀眾同時性奇妙地位於這兩個端點之上。明明知道是發生在超現實小舞台(推車)上的假戲,確輕易加入、認同那真實的故事背景與情感;明明知道一堆人在旁邊推著小舞台,卻輕易地將之視而不見,專心地注視小舞台上的故事,真實的舞台手(Stage hand)的工作,反而不真實了起來,這種真實與虛擬的辯證,從戲的開始到結束。。

「時間」與「視點」的處理,也讓人不得不讚嘆其劇場導演功力。快70高齡(1939年生)的她,對於現代攝影術的發明,徹底改變人們的觀看經驗,處理起來頗有心得。此2劇都有一支看不見的「鏡頭」,當然,「鏡頭」的背後是導演本人,由她來決定你的觀看角度,譬如《奧》劇中小舞台轉的面方?窗戶如螢幕的曝露部位?甚至故事發生在布景之後,全由觀眾想像;或者如《浮》劇的完全開放,無所躲避,觀眾在如眼球形狀的劇場,坐在如陪審團座位上,一清二楚地觀看、評斷。而在小舞台的移/轉動過程中,也見其時間流動的闡釋,此時,劇場時間vs真實時間,虛擬故事vs真實人生,我們有限的想像容器,裝不下導演如湧泉般的思考。

以上描述的是劇場形式,至於故事內容,則是另一個話題了。現實生活中的 莫努虛金是一個激烈的左派,看完《奧》劇的故事後,也讓我首次見識到,劇場批判社會及改變世界的強大力量。