大家都愛少林寺

Un combat permanent entre l'âme et le corps

靈魂與身體的過招

友人貧窮男從10年前,開始寫Cable 電影精選 ,每週1期至今尚未間斷,我雖然人在海外多年,看不到台灣的電視,還是每週有空必拜讀,因為他會順便(對我來說是主要)跟大家分享許多最新的國內外藝文訊息。貧窮男是一個奇人,精通電影與表演藝術,家裡收藏的DVD,絕對足夠成立一個圖書館。前兩天看他寫 Sidi Larbi 與少林寺合作的舞蹈《Sutra》,這齣舞作明年6月將巡迴到巴黎,我已經訂了票,實在太好奇,這回Sidi又要帶給我們什麼驚奇。我去年在荒廢掉的部落格「巴黎草。途」中,曾經介紹過他,順便挖出來整理一番與各位分享。

《Zero Degrees –So Hot !淺談Sidi Larbi Cherkaoui》

2004年四月,甫從香檳區漢斯遷來巴黎不久的我,住在治安惡名昭彰但房租便宜的北邊城門外,回想當時的個人狀態,可說是既窮且盲(法文盲),還很倒楣的被闖空門,可說是驚魂未定,但卻還是止不住強烈的看戲慾望,畢竟這是來巴黎的最大理由。

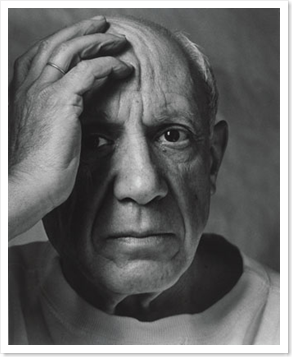

好不容易問到,看戲該到那個劇院?怎奈翻開節目冊,美麗的法文字母與陌生的藝術家名字...完全進入不了狀況,只本能性地憑著一張女舞者光屁股的劇照,在巴黎市立劇院買到一張,當時剛出道的西迪拉比 Sidi Larbi Cherkaoui的舊作《信仰》(Foi) 2003。

看完這場演出場後,簡直是目瞪口呆昏眩不已,靈魂完全脫離現實的困頓,感到藝術的美妙及個人之渺小,舞台世界之浩瀚與自己所知的有限,從此下定決心,再苦也要留在巴黎,也更加勤奮用功,努力辨別各家劇院節目單上的資訊,並省吃儉用攢錢看戲。

當時的世界日報有一篇報導,記者說《信仰》是奠定西迪拉比正式登上世界舞台的作品。沒錯!但當年他竟然才26歲。

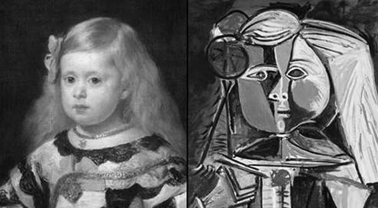

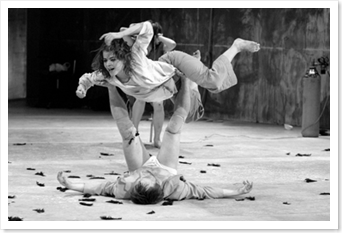

這位青年編舞家,自信地在巴黎劇院的舞台上,導演11位舞者跟7位音樂家,融合現場中世紀古樂和吟唱,加上說、跳、演、唱全能,分別來自歐、亞、非不同文化之舞者,現場交織多元不拘,甚至無法辨識流派之身體(舞蹈)技法。音樂形式神聖舒緩優美,適度鋪陳宗教主題之氛圍,但不時飛來的搞笑橋段,簡直如餐廳秀般令人噴飯,後段一場眾女舞者踩在平躺音樂家身上,吟唱中國小調並繼續演奏音樂,眾人跟著旋轉的畫面,說不出來有啥具體意義鋪陳,但整體畫面效果,卻感動得我眼淚鼻涕、不自覺湧出。

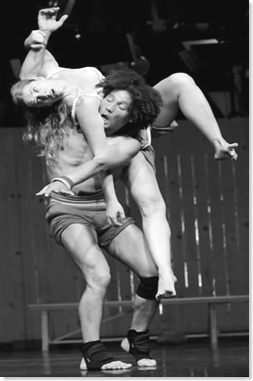

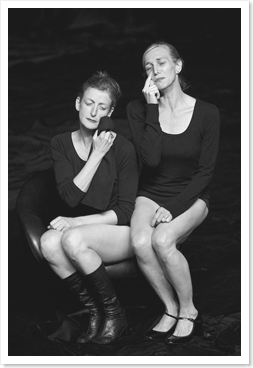

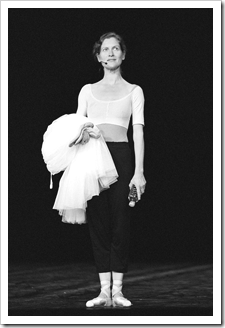

《信仰》(Foi) 2003 Sidi Larbi Cherkaoui

《信仰》(Foi) 2003 Sidi Larbi Cherkaoui

談到舞蹈劇場的發展,儘管在全球表演藝術界,呈現的是百花齊放、各家爭鳴,但終究都逃不出祖師娘--碧娜鮑許的形式影響。但西迪拉比對於身體的大膽運用,及擷取流行文化的敏銳感,使之在現有形式之中另闢蹊徑,開拓了極其風格性的創作路徑。

如果我們把碧娜鮑許形容是在昏暗咖啡廳,優雅吞雲吐霧之沉靜詩人,那西迪拉比可能是個吵雜街頭,塗鴉、滑板之嘻哈街舞少年。

打破章法又自成一格,即前衛又大膽地迴旋於神聖與通俗之間,《信仰》這個屬於宗教的主題,對於生長在西方回教家庭的西迪拉比來說,是個複雜敏感的議題。特別是911之後,伊斯蘭和以美國為首的基督教西方,相互誤解更深。但在《信仰》舞作中,既沒有基督瑪麗亞,更沒有佛陀和阿拉,編舞者輕巧地逸出沉重的宗教本身,用音樂、身體、語言和畫面,譜出「生命中無法缺少奉獻」的共通感受,輕盈感人地回應,當今世界之宗教(文明)衝突(誤解),舉重若輕、極富詩意。

讓我們進一步走入這位年輕創作者的生命背景,或許能夠拼湊出某些理解天才的路徑。

1977年出生於比利時安衛爾郊區的西迪拉比,父親是隨著60年代移民潮,遷居比利時的非洲東加裔摩洛哥人,母親是比利時荷語區人,兩人共組了一個在當時屬於中下階層的回教家庭。西迪拉比很小就想學跳舞,但是管教甚嚴的父親極力反對,資訊工程師的哥哥也質問他:「我們從沒見過一個好學生,將來的志願是當舞者?」。

15歲父母不幸離異,他卻因禍得福,順利開始學舞,他回憶:「當時我像個乾掉的海綿般,拼命吸收學習」。17歲時在電視台得到首份工作,在娛樂節目中伴舞,他從這份工作中得到不少樂趣,他說:「在電視節目中跳舞,跟在迪士可舞廳跳舞是一樣的,因為它讓我學到如何吸引觀眾的目光....,舞蹈不但是我情感的出口,更讓我感覺到它存有一片更美好的世界」。

1996年父親的去逝,讓他有所感悟,思考到自己不能光靠直覺跳舞,於是決定進著名的安娜‧德瑞莎‧姬爾斯美可(Anne Teresa de Keersmaeker)創辦的舞蹈學校PARTS研讀,興趣廣泛的他,同時間也在嘻哈舞團及現代爵士舞團兼差,畢業後進入Alain Platel創辦的比利時當代舞團(Les Ballets C. de la B.)。

容我打個岔,話說成立於1984年,個人相當喜愛的比利時當代舞團,可說是歐洲極具潛力的舞團,除了Alain Platel之外,還陸續出了像西迪拉比、Koen Augustijnen、Peeping Tom、Lisi Estaras等年輕優秀編舞家及舞團,這個團的特色,就是聚集了一批很不像傳統舞者的年輕舞者,舞法怪異驚人、敘事多重吵雜、毫無牌理但相當好看。

當西迪拉比遇上如此風格的舞團,簡直是如魚得水,完全發揮他天生的混雜文化成長背景,及從街頭進入學院的學舞過程。《完全沒有》(Rien de rien)2000是他的首部編舞作品,這是一支向歌手法國Edith Piaf致敬的舞作,推出後相當受歡迎,為他贏得許多獎項,同時也是往後舞作與音樂家合作現場演出的開始。2002年由比利時當代舞團與Sasha Waltz舞團聯合製作的《之前》(D'avant),也廣受好評,這支舞作可說是《信仰》的前部曲,四位男舞者吟唱中古世紀神聖樂曲,加上狂亂奇想的舞蹈,動靜之間的拉扯,相當有力量。

2003《信仰》之後的西迪拉比只能以爆紅來形容,歐洲各大舞團紛紛邀約,如《In memoriam》2004 、《Mea Culpa》2006(Ballets de Monte-Carlo)摩納哥、《Loin》2005(le Ballet du Grand Théâtre de Genève)瑞士、《End》2006(le Ballet Cullberg)瑞典及《L’Homme de bois》2007(Den Kongelige Ballet)丹麥。想想一個才滿三十歲,郊區小鎮長大的伊斯蘭金髮小子,站在金碧輝煌歐洲大劇院,指揮著嚴選的優雅芭蕾伶娜們...,我非常好奇地看過《遠方》(Loin),感覺真奇妙,雖然少了點其特有的生猛,但拘謹的詰傲,仍然掩不住動人的內在情感。

長期以來善用自己獨特的文化背景,為西方當代舞蹈注入新活力的西迪拉比,2005年與有著類似背景的阿喀郎Akram Khan,共同編作的《零度複數》 (Zero Degrees),則是匯集更大能量,並將此一創作路線推向一個新的高度視野。那年年底我在Danser舞蹈雜誌票選的該年最佳表演,投了他和瑪姬瑪漢的《鏡環》(Umwelt)一票,結果《鏡環》得到第一名,《零度複數》和其他幾個並列十大,雖然我認為其實兩個作品都具有其劃時代的重要意義,我還是比較站在《零度複數》這邊,原因如下:

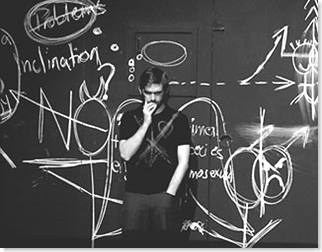

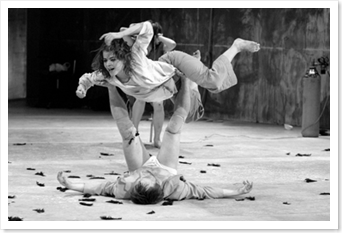

Zero degrees, Akram Khan & Sidi Larbi Cherkaoui © documentaire de Gilles Delmas

Zero degrees, Akram Khan & Sidi Larbi Cherkaoui © documentaire de Gilles Delmas

(1.)西方製造伊斯蘭:兩人均有相同古老文化的非西方血緣(印度/摩洛哥),與最重要的回教伊斯蘭文化背景。如果稍微了解薩伊德寫的《東方主義》或者看看此刻以美國、以色列為首的西方基督教文明如何地在伊拉克、巴勒斯坦、阿富汗製造誤解、相互仇恨,應該可以了解回教世界在世界文明體系的弱勢地位,更何況在當代表演藝術--「舞蹈」這塊向來由西方主導發言權的領域,兩位在西方(英國/比利時)出生成長的藝術家,憑著優異的才華與對自我母文化的高度認同,創造出令世人不得輕忽的舞作,成為西方製造伊斯蘭新世代的當代新面貌。

(2.)詮釋權的戰鬥位置:從彼得布魯克、碧娜鮑許到莫努虛金的太陽劇團…等藝術大師,在他們的創作過程中,莫不在某個階段中回頭轉向東方世界,挖掘尋找新的靈感,於是他們或者移地學習、或者擷取精華加以模仿轉換,而我們後來的確也在其作品中,體驗到不同風景之表演藝術文化融合。但重點是,畢竟這些大師們到底,還是以自身的西方文化背景來詮釋東方(這是盲點,無關評價作品的優劣),但《零度複數》卻是出生成長西方的東方2代,以自己血液的語言發聲,並在西方藝術精英圈的當代舞舞台上,成功地搶回了某些詮釋權。

我在前面說過,這是創作路線在時間點上的匯合,是歷史的偶然,譬如法國殖民北非/英國殖民印度,當殖民史結束後的反向移民潮、前述大師對於東方文化的模仿、引薦及影響、現今世界的衝突讓西方不得不正視東方...等等之因素,造成藝術發展的必然(但其實表演藝術界的進程,遠遠落後於音樂及美術界)。

(3.)身體美學的歷史混搭:扯了一堆外圍的政治文化觀,但一個好的作品若無紮實屬於藝術本身的內容,那話題性將遠大於藝術性。這兩位舞者一剛迅(阿喀郎)一柔纏(西迪拉比),兩位舞蹈界的年輕天才,其融合東/西、傳統/現代之強烈風格的舞蹈語彙,早讓世人驚艷與肯定,此番兩人關起門來切磋了三年,從主題(身分認同)、形式(雕塑與現場音樂)的高度整合,到兩人陰陽身體線條動作的相互滲透,我只能說成果不可思議,欣賞此舞作,可能是目擊當代舞蹈發展史的一個重要章節。

September 13,2007

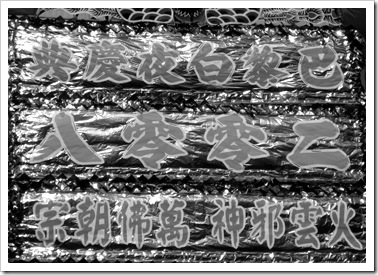

演出資訊:Sidi Larbi 《Sutra》

時間:25~29/06/2009 20h30

地點:夏佑劇院 Théâtre national de Chaillot

《Sutra》影片: